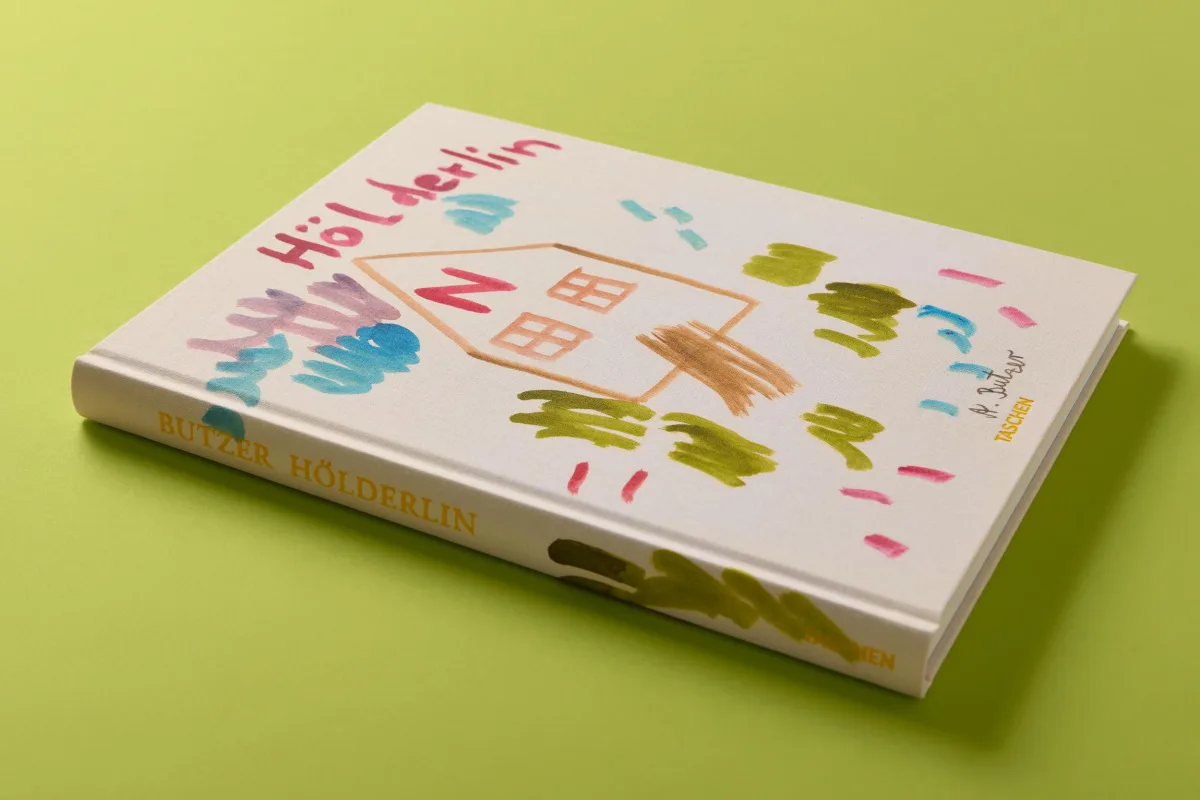

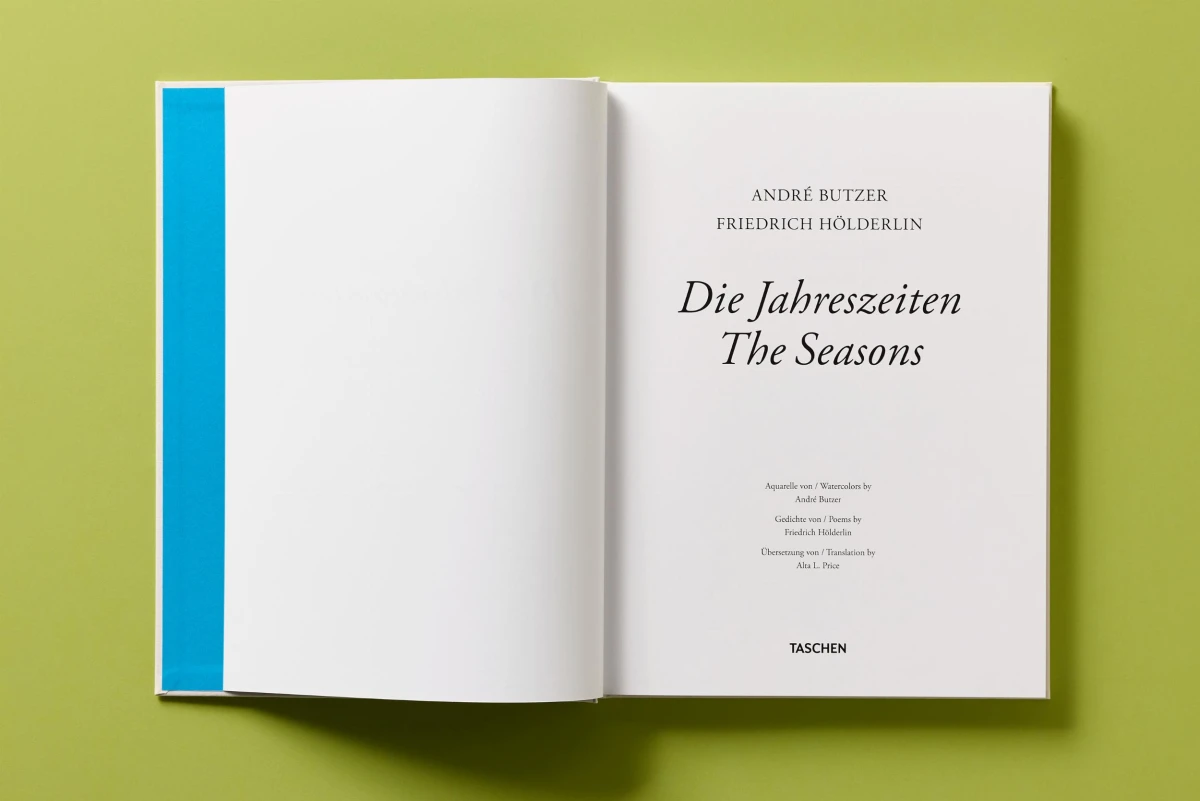

André Butzer. Friedrich Hölderlin. Die Jahreszeiten / The Seasons

Für dieses Künstlerbuch hat André Butzer 47 Gedichte von Friedrich Hölderlin zu den vier Jahreszeiten ausgewählt und dazu 40 Aquarelle geschaffen. Bescheiden und poetisch erwägen Worte und Bilder den menschlichen Aufenthalt auf Erden. Die kostbare Ausgabe bringt die Gedichte auf Deutsch und Englisch, viele erstmalig übersetzt von Alta L. Price.

„Butzer illustriert Hölderlin-Gedichte, entstanden ist ein Prachtband, in dem Verse und Aquarelle leuchten.”

„Dieser Gedichtband ist ein poetisches Zwiegespräch zwischen Friedrich Hölderlin und André Butzer – ein Dialog über Heimat, Sehnsucht und das Menschsein. 47 Gedichte zu den vier Jahreszeiten treffen auf 40 Aquarelle von leuchtender Zartheit.”

„Wer mehr von Friedrich Hölderlin lesen, sehen und hören will, dem sei das Buch André Butzer. Friedrich Hölderlin: Die Jahreszeiten empfohlen, in dem André Butzer 47 Hölderlin-Gedichte ausgewählt und dazu 40 Aquarelle geschaffen hat.”

„Eine poetische Edition, die Dichtung und Malerei vereint. Gleichnishaft verbinden diese den Kreislauf der Jahreszeiten mit dem menschlichen Lebensweg. Butzer ist einer der bekanntesten deutschen Maler der Gegenwart... Nun also die Verneigung vor einem seelenverwandten Künstler.”

„Wenn in die Ferne geht der Menschen wohnend Leben, / Wo in die Ferne sich erglänzt die Zeit der Reben, / Ist auch dabei des Sommers leer Gefilde, / Der Wald erscheint mit seinem dunklen Bilde.“

„Es kommt der neue Tag aus fernen Höhn herunter, / Der Morgen, der erwacht ist aus den Dämmerungen, / Er lacht die Menschheit an, geschmückt und munter, / Von Freuden ist die Menschheit sanft durchdrungen.“

„Wie so das Jahr verweilt, so sind des Sommers Stunden / Und Bilder der Natur dem Menschen oft verschwunden.“

„Und Bilder beßrer Zeit um unsre Seele schweben, / Und ach! mit uns ein freundlich Auge weint.“

„Ich als Hölderlin an der warmen Weltkante in Kalifornien, in großer Gefahr verbrannt zu werden, wie Hölderlin damals in Bordeaux als Hauslehrer.“

„Hölderlin formuliert, genauso wie Disney, Sehnsüchte. Und die kann man verwenden.“

„Stuttgart ist meine Heimat, wie es auch die Heimat von Hölderlin ist. Aber unsere Heimat ist eigentlich der Himmel.“

„Meine Werke sind auf der Suche nach Frieden. Das ist ein ganz zentraler Begriff, und übrigens: bei unserem Freund Hölderlin ebenfalls. Das ist ja das Schöne. Dieser Glaube, dass Frieden möglich ist. Dass ein blauer Himmel möglich ist. Diese scheinbar einfachen Sachen.“

„Friedrich Hölderlin. Das ist wohl mein Lieblingsdichter. Damit gehört er zu meinen Lieblingspersönlichkeiten überhaupt. Neben Hölderlin sind das Walt Disney und Henri Matisse. Das sind Personen, die mir helfen, meine Sache zu machen, meinen Weg zu gehen. Sie fungieren wie Schutzheilige.“

André Butzer. Friedrich Hölderlin. Die Jahreszeiten / The Seasons

60Sehnsüchte, die man verwenden kann

Die Jahreszeiten nach Friedrich Hölderlin und André Butzer

Friedrich Hölderlin ist wohl André Butzers Lieblingsdichter und zählt neben Walt Disney und Henri Matisse zu seinen „Lieblingspersönlichkeiten überhaupt“. Seine Identifikation mit dem Dichter reicht sogar noch weiter, da Hölderlins Todestag Butzers eigener Geburtstag ist.

Als Butzer 2001 erstmals nach Los Angeles übersiedelt, in sein jugendliches Sehnsuchtsland Amerika, hat er Heimweh. Die ersehnte Heimat liegt weder in der alten noch in der neuen Welt. In Kalifornien liest er Hölderlins Hyperion und ist erschüttert: „Beim Lesen hatte ich das Gefühl, ich verstehe jedes Wort. Ich dachte, diese Worte stammen doch von mir.“

Butzer erkennt sich in Hölderlins Schicksalsgestalt und erfindet die Figur des heimatlosen Wanderer. Seine Heimat liegt in der Malerei und so begibt er sich auf die „Hyperion Avenue“ – jene Straße, auf der bereits 1926 The Walt Disney Studio eröffnet wurde. Hölderlin formuliert, so Butzer „genauso wie Disney Sehnsüchte. Und die kann man verwenden.“

Für Hölderlin ist die Dichtung jener Ort, der einen menschlichen Aufenthalt auf Erden möglich macht. Für Butzer ist es die Malerei. In der Dichtung findet er Beistand, um die extremen Widersprüche der Welt malerisch auszutragen und auszusöhnen.

In diesem Künstlerbuch hat Butzer 47 Gedichte zusammengestellt, die Hölderlin zwischen 1793 und 1843 zu den vier Jahreszeiten schrieb. Gleichnishaft verbinden diese den Kreislauf der Jahreszeiten mit dem menschlichen Lebensweg: Die herbstliche Erfüllung des sommerlichen Reifens, die Blüte des Lebens im Frühling und die erfahrene Kargheit des Winters.

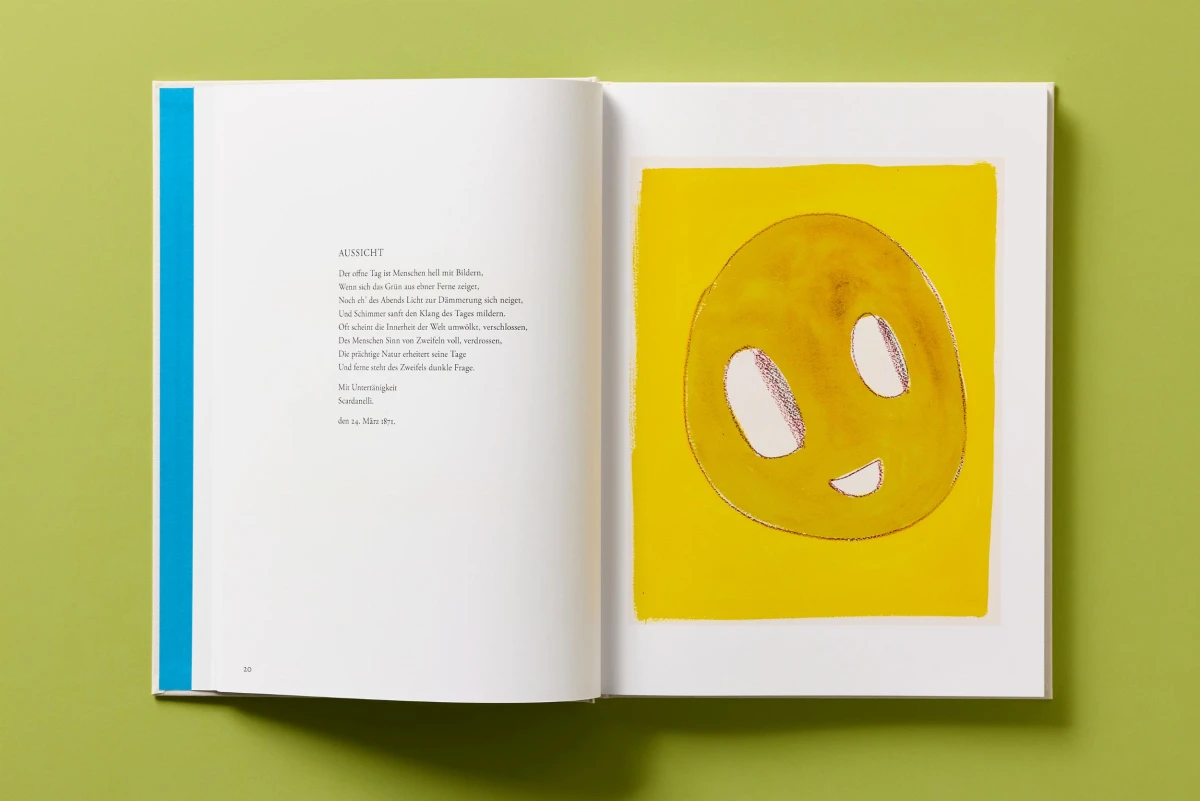

Die Gedichte mögen schlicht klingen, doch in ihnen gibt Hölderlin dem menschlichen Aushalten im scheinbar Aussichtslosen Gestalt: Hoffen, Zweifeln, Staunen, Sehnen, Lieben. Herzensdinge, einfach, hellsichtig und verletzlich.

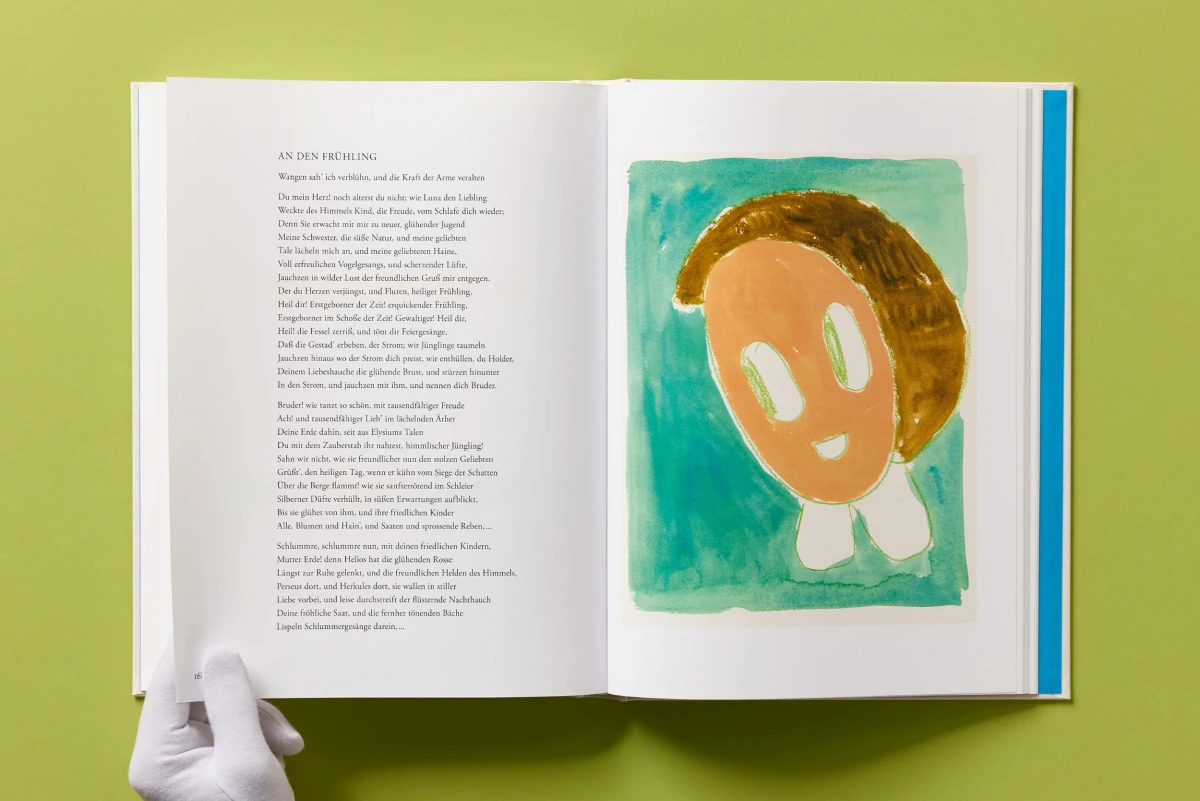

Hölderlins geliebte Diotima etwa. Auf Ohne Titel (Diotima) schaut sie auf einen Ort, der unserem Blick verborgen ist. Blickt sie in ihr Innerstes oder in unerreichbare Ferne? Sehend erkennen wir uns selbst in ihrem Sehen.

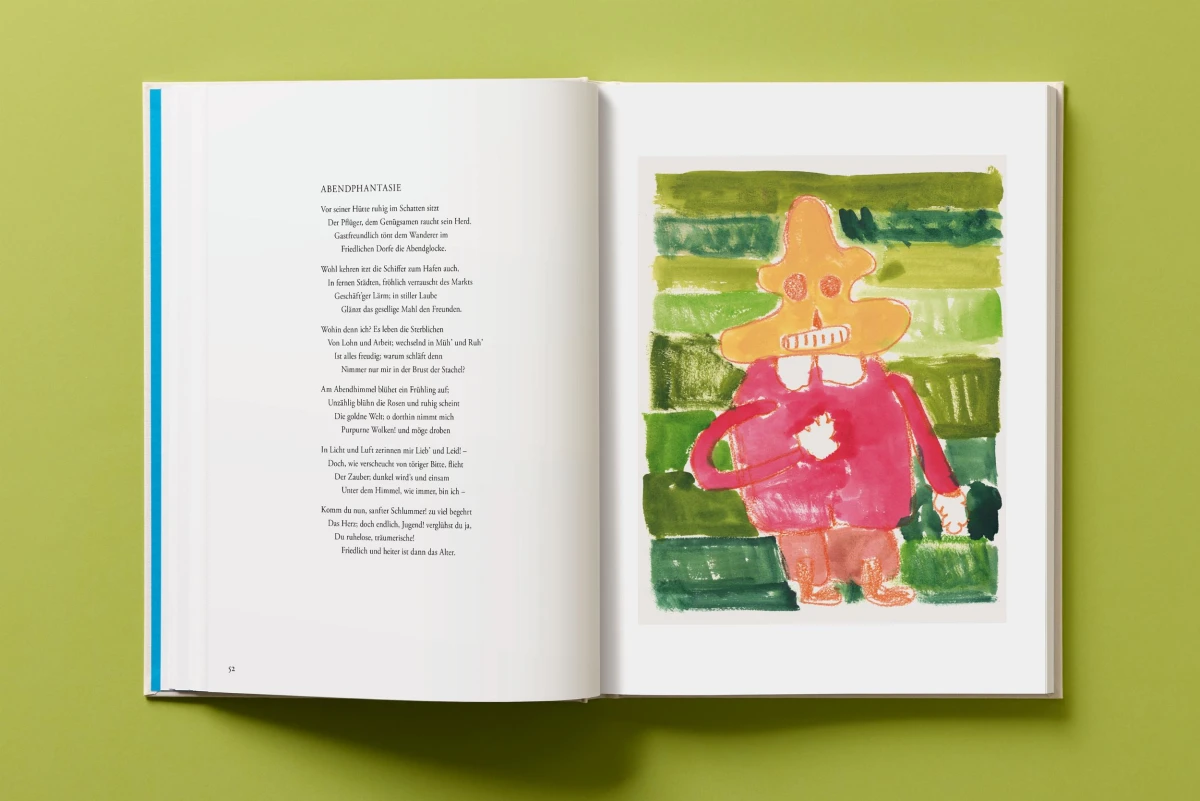

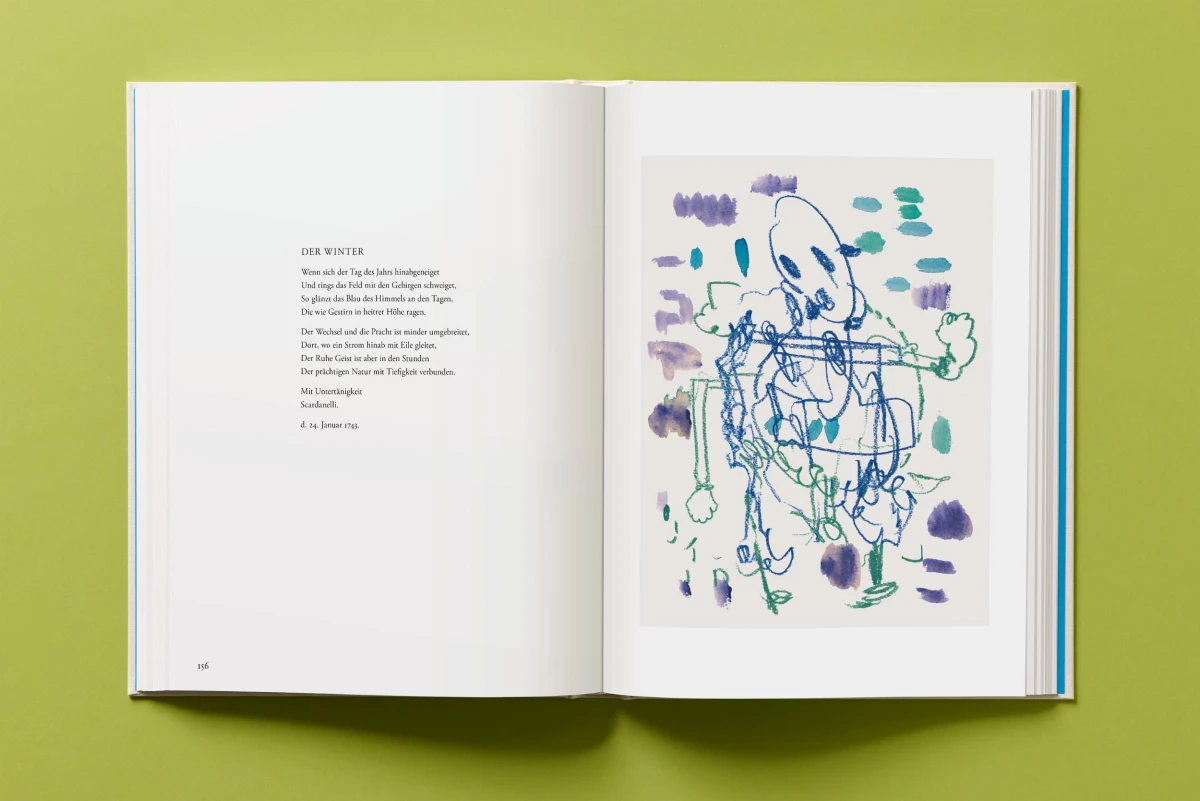

Dazu hat Butzer 40 Aquarelle geschaffen. Zyklisch schwinden und erscheinen seine ikonischen Charaktere – der Wanderer, die Frau, der Friedens-Siemens – in der Farbe. Jede Figur, jedes Ding, jeder Strich, Fleck und Ton trägt sich selbst. Doch aus dieser gegenstrebigen Fügung entsteht Mal für Mal ein zartes Gleichgewicht.

Das Buch folgt weder der chronologischen Alltagszeit noch dem ‚faktischen‘ Nacheinander der Jahreszeiten. Gedichte und Aquarelle sind vielmehr intuitiv platziert und bilden offene Konstellationen. Was Hölderlins eigenwillig fantastischen Datierungen entspricht, der ein Gedicht von 1843 etwa auf 1758, 1648 oder 1940 datiert. In der beständigen dichterischen Zeit sind Vergangenes und Zukünftiges ein erfülltes Ganzes.

Bescheiden und poetisch erwägen Worte und Bilder den menschlichen Aufenthalt auf dieser Erde.

Der Künstler

Der Autor

Friedrich Hölderlin (1770–1843) setzte sich intensiv mit griechischer Dichtung und Philosophie auseinander, was in seinem Briefroman Hyperion und in den Übersetzungen von Sophokles und Pindar Ausdruck fand. Nach der unglücklichen Liebe zu Susette Gontard („Diotima“) verbrachte er seine letzten 36 Lebensjahre im sogenannten Tübinger Turmzimmer in Pflege. Im 20. Jahrhundert beeinflusste er Philosophen wie Maurice Blanchot und Martin Heidegger sowie Dichter wie Paul Celan und Peter Handke. Heute gilt er als einer der größten Dichter Deutschlands, der international erst zu entdecken ist.

Die Übersetzerin

Alta L. Price ist eine preisgekrönte literarische Übersetzerin aus dem Deutschen und Italienischen ins Englische sowie eine auf Literatur und Sachbücher spezialisierte Verlagsberaterin. Ihre jüngsten Werke sind u.a.: Juli Zehs Über Menschen (About People, 2023), Alberto Giacomettis Il tempo passa troppo presto. Lettere alla famiglia (Time Passes too Soon: Family Letters, 2024) und Giorgio Agambens La follia di Hölderlin. Cronaca di una vita abitante, 1806–1843 (Hölderlin’s Madness: Chronicle of a Dwelling Life, 1806–1843, 2024).

André Butzer. Friedrich Hölderlin. Die Jahreszeiten / The Seasons

Hardcover, 24.8 x 33.3 cm, 1.57 kg, 204 SeitenISBN 978-3-7544-0015-9

Ausgabe: Mehrsprachig (Deutsch, Englisch)Es wurden noch keine Bewertungen für diesen Artikel abgegeben. Seien Sie die/der Erste und bewerten Sie das Produkt